One Hour Interview

皮膚のように柔らかな電子材料を追い求めて

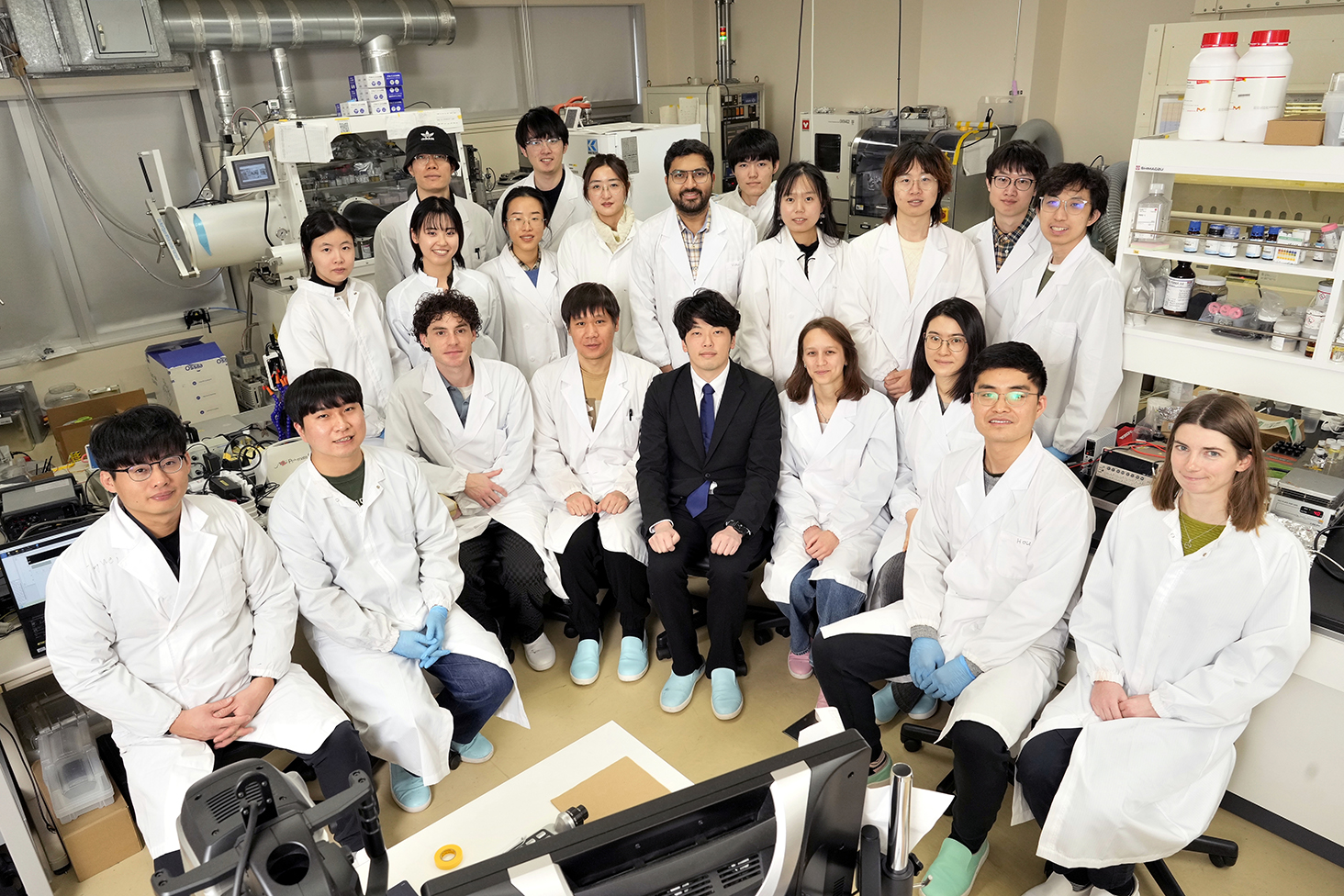

海外でも注目されている松久直司さんの研究室は、

日本人より外国籍の学生のほうが多い。その多様性を背景に、

材料とデバイスを開発し、応用探索にも精力的に取り組んでいる。

松久直司

東京大学

先端科学技術研究センター

准教授

柔らかさと導電性を両立

まず、先生の研究についてご紹介ください。どういうテーマで研究されているのですか。

簡単にいうと、柔らかくて伸び縮みする電子材料や、それを用いた電子デバイスの開発です。例えば、ゴムは柔らかい素材ですが、通常のゴムは電気を通さず、導電性が低い性質があります。一方、銅などの金属は硬い素材ですが、一般的に導電性が高い性質を有しています。柔らかいと電気を通さず、硬いと電気を通す。柔らかさと導電性がトレードオフの関係にあるわけです。そこで、柔らかさと導電性を兼ね備えた材料、トレードオフの関係を突破した材料の開発に取り組んでいます。

また、半導体の素材として電子基板で使われているシリコンは硬くて脆い性質がありますが、最近は高性能で伸縮性のある半導体材料が開発されています。これらの伸縮性のある電子材料を用いて、まったく新しい電子デバイスの開発を行っています。

そうした材料を用いると、どのようなことが可能になるのでしょうか。

伸びる発光デバイス、伸びる回路、伸びる太陽電池などがつくられるようになっていますが、私たちが注力しているのはヘルスケアのためのウェアラブルデバイスです。

医療の現場で腕時計型、指輪型などのウェアラブルデバイスを使うと、従来は1年に1回くらいしか取れなかったような生体信号をずっとモニタリングでき、なかなか見つけられなかった病気などが比較的容易に見つけられるようになることがわかってきました。

ただ、腕時計や指輪の形をしたウェアラブルデバイスは装着できる部位が限られるため、取得できる生体信号の種類も限られてしまいます。しかも肌に強く密着しないので、取れる信号の精度がそれほど高くありません。伸縮性のある電子材料を用いたウェアラブルデバイスは、いろんな部位に装着できるためさまざまな生体信号を取ることができますし、肌に密着するため取れる信号の精度も高くなります。

それに、着け心地の問題もあります。